MENTIRAS,

COBARDÍAS, SILENCIOS Y TRAICIONES. LA BURGUESÍA EN LA ESPAÑA DE FRANCO: EL

CINE DE JUAN ANTONIO BARDEM

SEGUNDA

PARTE: UN PASEO POR LA CALLE MAYOR

Por Adolfo Bellido

1.-

UN RODAJE ACCIDENTADO

1.-

UN RODAJE ACCIDENTADO

A

continuación de Muerte de un ciclista Bardem inicia el rodaje de Calle

Mayor, cuyo guión original ha escrito tomando como base argumental una obra

de teatro no demasiado conocida de Carlos Arniches, La

señorita de Trévelez: se narra en ella la broma urdida por unos señoritos

a una solterona a la que hacen creer que uno de ellos la ama y que, por tanto,

se casará con ella. La película comienza a rodarse en Palencia como ciudad

protagonista, eje de la acción. Se añadieran unas imágenes tomadas en Cuenca

y que se corresponderían a la imaginaria visión de la ciudad vista desde

fuera.

Bardem,

en vista del éxito internacional de su anterior filme, consigue poner en marcha

la película en coproducción con Francia. De ese país es, por ejemplo, el

actor que da vida al personaje-conciencia que representa Federico, un nombre que

supone un claro guiño hacía su compañero de militancia comunista Jorge Semprún.

Bardem, además de conseguir ese “empujón” productivo, logra que la

protagonista sea la actriz Norteamérica Betsy Blair, que acaba de triunfar en

Cannes por su papel en Marty de

Delbert Mann. En ese mismo festival el realizador acaba de presentar Muerte

de un ciclista, momento que aprovecha para contactar con la actriz y

convencerla, a pesar de sus reticencias, para que participe en el proyecto y es

que, la ideal y entrañable Isabel, no se puede creer que un director –español

además– haya pensado en ella como protagonista de un filme al no ser una

actriz con muchas películas en su haber (siete en nueve años y en ninguna ha

sido protagonista). Además Bardem reconoce desconocer su reciente y

satisfactorio trabajo en Marty.

Betsy

Blair, con todas sus dudas, acepta intervenir en la película. La actriz caló

hondo en el director desde que la viera años atrás en un papel de poca monta

en el filme de George Cukor Una doble vida

(1947), que prácticamente supuso su debut en el cine. Descontando el filme de

Delbert Mann la actriz había cosechado su mayor éxito interpretativo en un

papel secundario de la interesante Nido de

víboras (1948) de Anatole Litvak. Después de Marty

y Calle Mayor tampoco se prodigará

en el cine en demasía. Betsy Blair había nacido en 1923, siendo su verdadero

nombre Elizabeth Boger. Sólo actuará, y normalmente nunca de protagonista

absoluta, en siete filmes y es que la actriz a pesar de su gran expresividad no

se corresponde al tipo estándar propio de una exitosa, y reverenciada, actriz.

Sus dos matrimonios con personas tan importantes en el mundo cinematográfico

como el actor norteamericano Gene Kelly y el crítico-teórico-realizador inglés

Karel Reisz tampoco le fueron de gran ayuda para lograr un papel predominante en

la industria del celuloide. Como dato curioso hay que reseñar que con

posterioridad a Calle Mayor intervino

en El grito de  Antonioni, realizador

que se dijo había servido a Bardem como inspiración de Muerte de un ciclista, aprovechando allí incluso de Lucia Bose, la

actriz que había trabajado en el hipotético filme copiado del italiano (Crónica

de un amor).

Antonioni, realizador

que se dijo había servido a Bardem como inspiración de Muerte de un ciclista, aprovechando allí incluso de Lucia Bose, la

actriz que había trabajado en el hipotético filme copiado del italiano (Crónica

de un amor).

Los problemas que lleva consigo la puesta en

marcha de una coproducción internacional como es Calle

Mayor, se ven agravados cuando el

6 de febrero de 1956 en una manifestación de Universitarios en Madrid se

producen una serie de graves enfrentamientos con falangistas que se saldan con

una serie de heridos graves por arma de fuego. Bardem, señalado como militante

del PCE, es detenido en Palencia donde rueda el filme, acusado de un (absurdo)

delito de opinión. Ese hecho lo cuenta el propio Bardem, tal como

transcribimos, a Antonio Castro en el número 245 de la revista “Dirigido”: “Filmábamos

por la noche, la jornada debía hacer empezado a las cinco o las seis de la

tarde y paramos a cenar. Nos fuimos a cenar al hotel. De repente llegó Miguel Pérez,

que era el regidor, y me dijo: “hay unos señores que preguntan por usted” y

entonces yo me levanté ya consciente de lo que me esperaba, y les gasté la

broma a los compañeros diciéndoles: “Oye, llevadme naranjas”. Y, en

efecto, era la Brigada Político Social, no solamente la de Palencia, la habían

desplazado también de Madrid. Y daba la impresión –cuento con un poco de

vanidad personal esta batallita – de que yo era así como Al Capone, porque

vinieron por lo menos seis o siete. Uno iba por el ascensor, a mi me hicieron

subir por las escaleras a mi cuarto, había dos en el pasillo, etc, etc. Se

organizó un gran revuelo, hubo un acto de solidaridad de los sindicatos

franceses –la película era un coproducción- y Betsy Blair después de hablar

conmigo se negó a rodar un solo plano sin mí, lo que impidió que siguiera el

rodaje mientras estuve en la cárcel. Al final me soltaron y pude terminar la

película, pero con la absoluta prohibición de hablar de mí en la prensa”.

La

vuelta al rodaje lleva implícito varios e importantes cambios, sobre todo por

lo que se refiere a la ciudad palentina en la que se había iniciado el rodaje,

ya que después de lo ocurrido, no le parece a Bardem un sitio cómodo, por lo

que decide que sea Logroño la ciudad en la que transcurra la historia.

Se presenta con evidentes dificultades en el

festival de Venecia ya que la Dirección General de Cinematografía le niega su

participación en el Certamen y a punto está de llevarse el León de Oro, que

finalmente queda ese año desierto. Al igual que ocurrió en Cannes con su

anterior filme, Calle Mayor recibe el

premio Internacional de la crítica.

2.- LA CIUDAD DE

PROVINCIAS

2.- LA CIUDAD DE

PROVINCIAS

Como

se ha dicho en la primera parte de este trabajo la película comienza con una

voz en off que ubica la película en unas determinadas coordenadas

espacio-temporales para a continuación negarlas. Lo que vemos, se dice, no se

corresponde con un lugar determinado, con una determinada forma de vestir o de

ser... Es, como si se afirmara que estamos ante un filme atemporal que puede

ocurrir en cualquier lugar y a cualquier persona. A esas palabras hay que hacer

una serie de consideraciones:

a)

la utilización de una voz en “off” al comienzo de las películas es algo

propio del cine de los años 50 en general y de la obra de Bardem en particular.

Se puede encontrar este recurso en algunos de sus conocidos títulos anteriores

como Bienvenido Mr. Marshall o Cómicos.

Se procede así de forma precisa a localizar el lugar de la acción y a situar a

los personajes. Por lo tanto su existencia es casi como una determinada marca

personal.

b)

la generalización del lugar es algo impuesto por la censura o introducido como

forma de poder sortearla. No se entiende que se intente convencernos de que

aquello que vamos a ver es algo que puede ocurrir en cualquier lugar. Es como si

se tratase de evitar lo obvio de la realidad social en la que vive inmersa el país.

Sin duda los personajes que viven en la película son creíbles en sus actos en

cuanto son los típicos representantes de una sociedad como la española sujeta

a una serie de condicionantes religiosos, sociales o, en definitiva, políticos.

c)

lo intemporal alude a una serie de temas eternos y que se concretan en el

personaje de Isabel. Su marginación y soledad, el formar parte de una escala

social hecha de silencios y de renuncias es lo que dibuja este extraordinario

personaje universal que representa a la mujer en un determinado momento histórico

no tan lejano como debiera. También es “general” el problema de conciencia

al que se enfrenta Juan. Las diferentes salidas a sus luchas internas y que

conducen a la huida, la muerte, la supervivencia, la lucha... aparecen también

como propias de los intereses, dudas o caminos a los que se enfrenta el ser

humano. La película es fresca y legible para cualquier espectador actual, a

pesar que vista desde el hoy ciertas costumbres presentadas pueden resultar

“marcianas” para aquellos que no las vivieron. Este hecho, ver como el filme

impacta hoy a la juventud, tuvimos ocasión de comprobarlo en unas sesiones

celebradas para el alumnado de instituto no hace mucho tiempo. Aquellos jóvenes

espectadores, sobre todo las chicas, se sentían identificadas con lo que ocurría

en la pantalla.

3.-

...Y SE NIEGA A DESAPARECER.

3.-

...Y SE NIEGA A DESAPARECER.

La

voz en off del comienzo se acompaña con una panorámica (algo también muy

unido a los comienzos de las películas de Bardem) que muestra el lugar en el

que va a transcurrir la acción. La voz puntea una serie de datos precisos como

es “el sonido de la gran campana”, la repetición –la vuelta a lo

mismo- de unos actos como el pitido del tren, el silencio, el barrido de las

calles, la presencia de la Calle Mayor. Elementos propios de la ciudad de

provincia pero que adquieren un marcado sentido simbólico. Así:

a)

el tren que llega y se va, que viene de “otros lejanos lugares” como señuelo

de libertad, de distancia, huida de la monotonía (Isabel –Betsy Blair– se

encuentra con Juan –José Suárez– en la estación, pero mientras él va a

despedir a alguien que se marcha, ella simplemente está allí, como otros

muchos días, para “ver” el

tren, el medio que transporta hacía una desconocida libertad);

b)

las campanas o el sonido del reloj catedralicio rigen, ordenan, la vida de la

ciudad, simbolizando todo un poder de siglos, la sumisión de los ciudadanos a

su dictador. La altura de la Catedral son la expresión de su dominio mientras

que su estatismo se contrapone al movimiento del tren. Éste es metafóricamente

la inquietud, la búsqueda, el futuro mientras que aquel expresa el peso del

pasado, el oscurantismo, la vida siempre pedida en un pasado en el que las

tradiciones y las costumbres anclan a los seres impidiendo rebelarse;

c)

la noche o la ciudad dormida es el espejo de la propia población mirándose

siempre en el triste pasado del que todo son prisioneros;

d)

la Calle Mayor con su paseo, su sentido de centro de la sociedad, es el lugar

donde se juntan los habitantes, el punto de mira que sirve para mostrar la

identidad de las acciones de sus habitantes y, por tanto, la monótona repetición

de los hechos.

No

es, pues, casual ni caprichoso que la película se titule Calle

Mayor, ya que su nombre califica e identifica la película desde el propio

centro de su quehacer diario en un monótono transcurrir de un tiempo parado,

silencioso. Sobre sus paseos de ida y vuelta en busca de no se sabe muy bien qué,

planea el sinsabor de unos seres vegetativos, observadores, meros condenados de

un destino que les ha hecho a imagen y semejanza de la Calle Mayor.

Interminables y repetidos paseos, miradas tras una ventana que no son más que

un reflejo de la propia vida de los habitantes de la pequeña ciudad. La Calle

Mayor, de ida y vuelta mientras se marca la hora del paseo, se adorna con sus

soportales, su Catedral, sus bares y pastelerías o sus balcones asomados al

silencio o al bullicio de unas palabras y conversaciones repetidas que inundan

los domingos o los días festivos. Adioses repetidos hasta la saciedad cortan

las conversaciones como si insinuaran una despedida que nunca se produce, porque

los educados ciudadanos se volverán a encontrar en la nueva vuelta y otra vez

se saludarán con una palabra que quiere ser un saludo. La rutina, la factura

pagada a una cómoda derrota, es lo único que arrastran los seres que, perdidos

en sus recuerdos, rememoran sus sueños como forma de hacer viables sus

esperanzas. Pero el tiempo pasa irremediablemente. Para Isabel y para Juan y

para sus amigos y los que les rodean. Un tiempo que se llena de manera ilusoria

ante el fogonazo de la mínima ilusión aunque sea increíble.

No

es, pues, casual ni caprichoso que la película se titule Calle

Mayor, ya que su nombre califica e identifica la película desde el propio

centro de su quehacer diario en un monótono transcurrir de un tiempo parado,

silencioso. Sobre sus paseos de ida y vuelta en busca de no se sabe muy bien qué,

planea el sinsabor de unos seres vegetativos, observadores, meros condenados de

un destino que les ha hecho a imagen y semejanza de la Calle Mayor.

Interminables y repetidos paseos, miradas tras una ventana que no son más que

un reflejo de la propia vida de los habitantes de la pequeña ciudad. La Calle

Mayor, de ida y vuelta mientras se marca la hora del paseo, se adorna con sus

soportales, su Catedral, sus bares y pastelerías o sus balcones asomados al

silencio o al bullicio de unas palabras y conversaciones repetidas que inundan

los domingos o los días festivos. Adioses repetidos hasta la saciedad cortan

las conversaciones como si insinuaran una despedida que nunca se produce, porque

los educados ciudadanos se volverán a encontrar en la nueva vuelta y otra vez

se saludarán con una palabra que quiere ser un saludo. La rutina, la factura

pagada a una cómoda derrota, es lo único que arrastran los seres que, perdidos

en sus recuerdos, rememoran sus sueños como forma de hacer viables sus

esperanzas. Pero el tiempo pasa irremediablemente. Para Isabel y para Juan y

para sus amigos y los que les rodean. Un tiempo que se llena de manera ilusoria

ante el fogonazo de la mínima ilusión aunque sea increíble.

La

burguesía, con sus temores y sus mentiras, es el pilar desde el que se van a

esculpir los principales personajes de la película, que podemos encerrar en una

serie de grupos: los jóvenes (o no tan jóvenes) aburridos, los falsos

intelectuales recluidos en sus poltronas, la familia como transmisora de la

tradición, los seres más débiles y sensibles castrados y mal educados por su

propia clase... Más allá de ellos aparecen algunos personajes más o menos

episódicos que forman parte del grupo excluido de la gente bien: los

barrenderos, los trabajadores de la funeraria, las “fulanas” del lugar

permitidas para que las novias, hermanas... de la ciudad puedan ser respetadas.

Una amplia división, pues, que en términos más amplios podía quedar reducida

exclusivamente a dos amplios grupos: el de los hombres y el de las mujeres, ya

que probablemente prácticamente todos los personajes, y en diferentes épocas

de la vida, podían ser la representación de Juan, de la misma manera que

Isabel podría identificarse con las otras mujeres del filme. Piénsese, por

ejemplo, en la identidad existente entre Isabel y la “fulana” enamorada de

Juan. Al fin y al cabo ambas son la representación (las ilusiones, los desengaños)

de un mismo personaje.

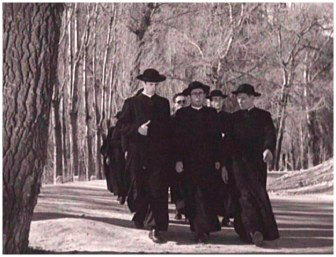

Juan

representa en el filme al clásico burgués dormido en su vital cobardía. Quizá

ayer tuvo ilusiones, como ocurre a su amigo Federico que vive en la capital, es

decir en “un lugar abierto al futuro”, batalló por algo, pero hoy todo eso

lo ha ido perdiendo, olvidando, al dejarse llevar por una cómoda rutina. La

dormida ciudad de provincias representada en el filme no puede generar más que

durmientes. Es algo que ocurre incluso al “intelectual” local. Vegeta y

duerme su pasado, habla de viejas glorias mientras desgrana la realidad de un

lugar cercado por un triunvirato que encierra un mismo significado: el tañido

de la campana (sonido que cierra la mayor parte de las secuencias del filme), el

paseo de los seminaristas y el paseo por la Calle Mayor. Referencias todas ellas

a lo arcaico, a la presencia de escondidas fuerzas opresoras. El personaje, una

falsa gloria nacional que convive con el pasado, hace mucho tiempo que está

muerto, por ello la broma del comienzo (aparte de centrar la película en el

principal tema de la broma) tiene un significado elocuente.

Juan

representa en el filme al clásico burgués dormido en su vital cobardía. Quizá

ayer tuvo ilusiones, como ocurre a su amigo Federico que vive en la capital, es

decir en “un lugar abierto al futuro”, batalló por algo, pero hoy todo eso

lo ha ido perdiendo, olvidando, al dejarse llevar por una cómoda rutina. La

dormida ciudad de provincias representada en el filme no puede generar más que

durmientes. Es algo que ocurre incluso al “intelectual” local. Vegeta y

duerme su pasado, habla de viejas glorias mientras desgrana la realidad de un

lugar cercado por un triunvirato que encierra un mismo significado: el tañido

de la campana (sonido que cierra la mayor parte de las secuencias del filme), el

paseo de los seminaristas y el paseo por la Calle Mayor. Referencias todas ellas

a lo arcaico, a la presencia de escondidas fuerzas opresoras. El personaje, una

falsa gloria nacional que convive con el pasado, hace mucho tiempo que está

muerto, por ello la broma del comienzo (aparte de centrar la película en el

principal tema de la broma) tiene un significado elocuente.

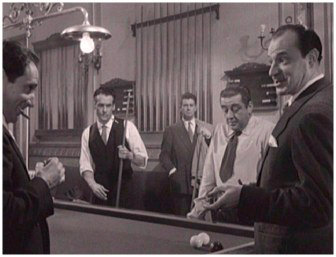

Los

compañeros de farra, más que amigos, de Juan tratan de olvidar con sus actos

que en sus vidas hay algo más que un aburrimiento sin límites. Con sus bromas,

como se dice, tratan de salir del aburrimiento que les envejece, de su conocida

y huidiza inutilidad que les acongoja y les hace restallar en borracheras y en

falsas risas. Gente infantil que no ha crecido porque jamás se ha enfrentado a

sus propios problemas, a sus propias contradicciones.

Juan se ve arrastrado hacia la nueva broma de

la que, ahora, no es remitente sino depositario y en la que no hay posibilidad

de un vuelta atrás si se quiere seguir representando el (falso) papel de

triunfante amigo y hombre. Para Juan y sus amigos la hombría se reduce a eso:

ser unos cretinos capaces de las mayores salvajadas siempre que no sean ellos

los destinatarios. Juan es, como sus compañeros, un cobarde que se deja llevar

por el ambiente, por los otros y que no es capaz, una vez iniciada la cruel

broma, de echar marcha atrás. Lo suyo es actuar en el ruido, en el tumulto como

si tratase de ahogar sus propias, y mentirosas, palabras: la hermosa escena la

de la falsa declaración en la procesión: sus palabras son ahogadas por el

ruido de la banda, instante en que la cara de Isabel, como en otros

significativos instantes, se ilumina. Lo malo, como el momento señalado, es que

no siempre ocurre que el ruido unísono de las cornetas y los tambores se

superpone para acallar cualquier otro sonido. Cuando eso no pasa las cosas

quedan en evidencia al igual que queda Juan en sus palabras y repetidos

silencios en la citada secuencia.

Llega un momento en que Juan se ve

imposibilitado para dar marcha atrás. Simplemente ha dejado que la primaria

situación llegue demasiado lejos. En su negativa a tomar cualquier decisión

para salir de la situación deja que sea Isabel quien tome la iniciativa y así

se construya una vida idílica muy diferente a la que él propone. Bardem sabe

hablar perfectamente de los sentimientos a través de detalles tan eficaces,

pero quizá poco sutiles, como aquel en que Juan arroja en el camino el plano de

la casa en construcción que Isabel siente como suya o el presentar el continuo

parloteo de una Isabel callada hasta ese instante y que ahora explota de

esperanza comunicando, sin pausa, sus ilusiones y sus desengaños en los

resignados años vividos cada vez con mayor miedo y que ahora parecen conducirse

hacia un luminoso futuro.

Llega un momento en que Juan se ve

imposibilitado para dar marcha atrás. Simplemente ha dejado que la primaria

situación llegue demasiado lejos. En su negativa a tomar cualquier decisión

para salir de la situación deja que sea Isabel quien tome la iniciativa y así

se construya una vida idílica muy diferente a la que él propone. Bardem sabe

hablar perfectamente de los sentimientos a través de detalles tan eficaces,

pero quizá poco sutiles, como aquel en que Juan arroja en el camino el plano de

la casa en construcción que Isabel siente como suya o el presentar el continuo

parloteo de una Isabel callada hasta ese instante y que ahora explota de

esperanza comunicando, sin pausa, sus ilusiones y sus desengaños en los

resignados años vividos cada vez con mayor miedo y que ahora parecen conducirse

hacia un luminoso futuro.

Frente a la esperanza, el anhelo de Isabel,

Juan se ve cada vez más indefenso entre ese justiciero grupo de amigos que

exige la sangre de la inocente víctima. Los “vitelloni” fellinianos

se convierten en gamberros aburridos deambulando por una ciudad castellana que

se niega a cambiar. Bardem nos acerca a los amigos parásitos de Juan para que

aparezcan como reconocibles a los ojos del espectador. Son sus repetidas

partidas de billar, el recorrido por los interminables bares, las conversaciones

vacías, la misma desgana, los idénticos chistes, la búsqueda de un algo que

rompa su eterno círculo sin salida. Días idénticos y sin futuro, domingos

grises, noches de borrachera. Un tiovivo que gira y gira sin

cesar. ¿Qué buscan, qué obtienen tales cretinos? Nada, lo que únicamente

reciben es la negrura más absoluta como esas noches en que terminan devorados

por los callejones de la ciudad, mientras, de todas maneras, siguen escondidos

en sus míticas costumbres: la ofrenda que depositan en la Catedral, al pasar,

una vez más, frente a ella de vuelta de sus juergas nocturnas como si con ello

intentaran redimir sus culpas.

4- HUIDA, LUCHA,

RESISTENCIA.

4- HUIDA, LUCHA,

RESISTENCIA.

Isabel es uno de los dibujos más perfectos y

entrañables, por no decir el máximo, trazado por Juan Antonio Bardem. Para

siempre Betsy Blair se convertirá en la irrepetible Isabel. La actriz es la película

entera. La protagonista de Calle Mayor representante

de muchas mujeres del pasado, y no, por desgracia, muy lejana, incluso, de las

de hoy, se encuentra en el filme encerrada en un mundo que le ha impedido ser.

Ante el “amor” en el que desea creer, como única salida a su negra vida, ve

la posibilidad de escapar del negro mundo en que ha vivido, logrando así que el

mundo se haga desde ella y no, como siempre le ha ocurrido, desde los otros. Era

el imperioso dictado de cumplimentar su posición de señorita que la impedía,

por ello, trabajar: el esclavismo de la mujer educada para esposa y madre sujeta

a la ciega obediencia de la madre. La madre que aprendió, en un retroceso

ancestral, de su madre y ahora exige el sacrificio, en vida, por sus desvelos:

si la hija no se casa deberá cuidar de ella hasta que muera. Una condena en

vida de la hija por no haber sabido cumplir con su objetivo reproductor.

Isabel envejecerá, se arrugara, sin saber lo

que significa la felicidad. Sólo conoce, así se la inculcado, el valor del

sacrificio, el temor y el dolor, reconociendo que “se viene a este mundo

para sufrir y dedicarse a los otros”. La felicidad, el “darse” gusto

personal, no se corresponde con el ideario de la mujer honrada habitante en la

España cristiana de la dictadura franquista: una aceptación resignada de su

muerte en vida. La única solución para que Isabel se “salve” es un negro y

triste matrimonio más en cuanto salida que rompa su vida anterior que como

convencimiento de un cambio. El matrimonio la convertirá, entre otras cosas, en

la depositaria de una vida continuista, al ser una esposa respetable y una

probable nueva/idéntica madre castradora que enseñará a sus descendientes lo

mismo que ha recibido. El ideal de Isabel, la única alternativa posible, es,

por tanto, el poder casarse.

La necesidad de probar lo nuevo, que es también

lo viejo, la lleva a no preguntarse sobre lo extraño de la actitud de Juan: su

repentina, y desconcertante, ansia amorosa. Ella cree en los cuentos y, por

ello, se deja llevar por la historia rosácea que se le presenta: es la última

oportunidad de su vida. La actitud de Isabel no es muy distinta a la de

“fulana” enamorada de Juan. Ambas creen que su salvación, la única posible

para escapar, huir de la vida que llevan, consiste en que alguien las lleve al

sacrosanto “altar”.

La necesidad de probar lo nuevo, que es también

lo viejo, la lleva a no preguntarse sobre lo extraño de la actitud de Juan: su

repentina, y desconcertante, ansia amorosa. Ella cree en los cuentos y, por

ello, se deja llevar por la historia rosácea que se le presenta: es la última

oportunidad de su vida. La actitud de Isabel no es muy distinta a la de

“fulana” enamorada de Juan. Ambas creen que su salvación, la única posible

para escapar, huir de la vida que llevan, consiste en que alguien las lleve al

sacrosanto “altar”.

La mujer que “se quedaba para vestir

santos” desea creer en el amor que le llega y en el que siempre ha soñado.

No pensará en lo que hace y dice. Toda ella se deja llevar por ese amor

ofrecido y que no está dispuesta a perder. Por eso en sus constantes monólogos

enunciados a Juan siempre habla sin cesar de ella. Se convierte ahora el centro

de todo, incluso de la propia ciudad, de la Calle Mayor. No deja hablar a Juan o

mejor no desea que pronuncie una sola palabra que pueda destruir esa (falsa)

felicidad que ahora vive. Isabel será quien tome las iniciativas, quién decida

y actúe ya que va a ser la verdadera esposa (las otras mujeres de Juan las

anteriores o las que puedan llegar sólo serán las “queridas”) y, luego,

madre. Será, por tanto, alguien.

La broma de Juan y sus amigos irá

demasiado lejos. Juan, que es en realidad quién la vive, se asusta, pero

ya no hay posible marcha atrás. La broma debe llevarse a término de la forma más

cruenta posible. Hay que hacer, incluso, que toda la población participe de

ella, de ahí que se piense en el baile anual del círculo para “romper” el

compromiso de la pareja: el patito feo convertido en cisne volverá entonces a

su antigua condición para siempre.

Hay que paladear las escenas que muestran el

amor de Isabel por Juan, y que son,

hay que repetirlo, más una ilusión que una realidad por lo que se refiere a la

propia mujer. Se trata de los momentos más grandes del filme: la lectura, el

“paladeo” de las entradas correspondientes a la película que ha visto, por

primera vez en su vida, junto al hombre que no es un familiar; la secuencia de

la procesión con la mirada iluminada de la mujer; la observación de su figura

en el espejo de su casa mientras comprueba cómo le sentará el vestido en la

fiesta; la visita al círculo deleitándose en el esplendor que significará ser

la protagonista de la noche, un instante que se puntea además por un detalle

simbólico (la película está repleta de ellos) como es la luz de la lámpara

que se enciende sobre ella cuando entra en la estancia (el resplandor de su

vida, ya, “iluminada”) y que se apagara (su condena a una vida marcada para

siempre) cuando conozca la verdad sobre Juan por boca de Federico; la secuencia,

en fin, de su “lloro” interno expresado por la “externa” lluvia, con la

que se cierra la película. En todas esas secuencias resplandece el rostro

“luminoso” de una impresionante actriz cuyos ojos dicen absolutamente todo.

¡Que gran actriz desaprovechada por el cine fue Betsy Blair, una mujer de una

expresividad asombrosa, fuera de lo común!

Hay que paladear las escenas que muestran el

amor de Isabel por Juan, y que son,

hay que repetirlo, más una ilusión que una realidad por lo que se refiere a la

propia mujer. Se trata de los momentos más grandes del filme: la lectura, el

“paladeo” de las entradas correspondientes a la película que ha visto, por

primera vez en su vida, junto al hombre que no es un familiar; la secuencia de

la procesión con la mirada iluminada de la mujer; la observación de su figura

en el espejo de su casa mientras comprueba cómo le sentará el vestido en la

fiesta; la visita al círculo deleitándose en el esplendor que significará ser

la protagonista de la noche, un instante que se puntea además por un detalle

simbólico (la película está repleta de ellos) como es la luz de la lámpara

que se enciende sobre ella cuando entra en la estancia (el resplandor de su

vida, ya, “iluminada”) y que se apagara (su condena a una vida marcada para

siempre) cuando conozca la verdad sobre Juan por boca de Federico; la secuencia,

en fin, de su “lloro” interno expresado por la “externa” lluvia, con la

que se cierra la película. En todas esas secuencias resplandece el rostro

“luminoso” de una impresionante actriz cuyos ojos dicen absolutamente todo.

¡Que gran actriz desaprovechada por el cine fue Betsy Blair, una mujer de una

expresividad asombrosa, fuera de lo común!

Juan, cada vez más perdido en la historia

que ha montado, no encuentra una solución a sus problemas y busca que sean los

otros quien se lo resuelvan. Ha llegado tan lejos, ha conocido tan claramente la

esperanza de la mujer que, siente temor a decir la verdad y prefiere buscar

soluciones extremas antes de enfrentarse al propio daño que ha hecho. De ahí

que se plantee el suicidio o el asesinato, aunque cobardemente termine por huir.

De esa forma la película nos remite al mensaje político que Bardem quiere

transmitirnos, y que, desde ahí, desea elevar sobre el sentido socia que se

inscribe en Calle Mayor: silencio cómplice de los ciudadanos frente al

franquismo y sus “caprichos”. Una expresión del dominio de los débiles y

los manipulados frente a los fuertes y opresores. Un estado de miedo en el que

se vislumbra alguna luz, pero siempre más ilusoria que real. El mundo de los

habitantes de Calle Mayor es la

representación de la propia España dormida: unos seres varados sin posibilidad

de movimiento y que constantemente vuelven sus ojos al pasado.

Frente a las cuestiones anteriores, ante la

“verdad”, el enfrentarse a ella existen una serie de posibilidades expuestas

por Bardem como reflexión de la situación política vivida en España y que

queda reflejada por la distintas opciones tomadas por los protagonistas como

forma de resolver los problemas a los que se enfrentan, así:

a) Juan opta por una huida hacia ningún

sitio, se refugia en la soledad y trata de “estar” próximo al lugar de los

hechos, pero no se atreve a “bajar” a la ciudad, probablemente en espera que

el tiempo pase y pueda olvidarse, y olvidar su cobardía.

a) Juan opta por una huida hacia ningún

sitio, se refugia en la soledad y trata de “estar” próximo al lugar de los

hechos, pero no se atreve a “bajar” a la ciudad, probablemente en espera que

el tiempo pase y pueda olvidarse, y olvidar su cobardía.

b) Federico, el amigo llamado como consultor

de los hechos, vive fuera de la ciudad protagonista. Lo suyo es estar fuera de

lugares como ese e instalarse siempre en un mundo diferente, cambiante, siempre

en continuo movimiento, embebido de cultura. Puede convivir con los aburridos e

“inútiles” bromistas negándose a compartir sus actos. Elocuente es, por

ejemplo, el instante en que en la visita que hace al “barrio viejo” junto a

Juan y sus compinches, queda fuera, en espera de que salgan, fuera del prostíbulo.

No obstante su compromiso es demasiado elitista. Poco hace por cambiar el mundo

al que viaja. Parece encontrarse cómodo observando el espectáculo provinciano.

c) la actitud de Isabel termina por ser,

aunque parezca cobarde, mas positiva al conocer la verdad. A pesar de que

Federico la invita a irse con él a la gran ciudad donde nadie la conoce, para

comenzar así a vivir “su” vida, decide quedarse. El tren, añorado por la

mujer en cada visita diaria o semanal a la estación, la puede llevar en la

escena final lejos, muy lejos de su temida ciudad. La primera vez que vimos a

Isabel en la estación coincidió con la primera marcha de Federico en tren.

Entonces era de día, ahora (en la conclusión) es de noche. Federico ajeno a la

realidad del pueblo, desea ignorar a los seres que lo habitan, por eso propone a

que le acompañe, que se pierda en la noche con destino a la gran ciudad. Isabel

en la estación duda, no sabe con certeza qué hacer, para tomar finalmente una

decisión que, sobre el papel, puede resultar más dura: quedarse, probablemente

para siempre, en “su” ciudad. Pero es que frente a la huida sólo existe una

vacuna posible, la de enfrentarse a los otros, luchar en una resistencia

silenciosa para demostrar que ella, pese a todos los contratiempos sigue viva y

es capaz de “estar” y “ser”. Una resistencia en espera de tiempos

mejores como forma de conservar, o adquirir, la dignidad perdida o aquella que

nunca tuvo o conoció. Se trata de, en esa resistencia heroica, provocar una

lucha interna para destronar el sistema instaurado. Isabel se mueve a

contracorriente de los otros personajes: sola, en sentido contrario, camina bajo

la lluvia por la calle mayor hacia su casa. La lluvia es su propio desconsolado

llanto. En el último plano del filme la veremos detrás de los cristales viendo

cómo el agua de lluvia surca el cristal. Se produce una total identidad entre

lo externo, la calle, y el interior de la casa, su dolor. Un hermoso final, en

el que se incluso se puede encontrar un pequeño recuerdo a su compañero

Berlanga, ya que existe una cierta identidad con el cierre de Novio

a la vista (1954). La lluvia ha clausurado brillantemente una película, que

nacía en una madrugada también lavada por el agua: en un encuadre elaboradísimo

entraba en plano, en una toma desde lo alto de una calle, un coche de pompas fúnebres.

Sobre la ciudad, aún dormida y recién lavada, desde lo alto (en una cuidada

banda sonora se escuchaba el ruido del goteo del agua que restaba del que había

caído en la ciudad hacía un instante) caía el monótono carraspeo del reloj

catedralicio. Una macabra broma era el preámbulo de una no menos sangrienta

conducida por los mismos actores.

El discutible Federico, ordenando la lucidez

de la narración, representa en el filme la conciencia o mejor el “yo” del

propio director. Es como si Bardem, aquí y en otras películas, tuviera miedo

de que el espectador no llegase a adquirir el exacto sentido de lo que se proponía

por lo que se veía obligatoriamente lanzado a utilizar un personaje de la película

como depositario del mensaje del filme. Discutible sentido el de tal personaje

conciencia que, aquí, para mayor radicalidad, es interpretado por un actor

extranjero pero que, en su contra, posee una sensible notación de amistad cariñosa

al nombrar a dicho personaje con uno de los diferentes nombres falsos que poseía,

por aquel entonces, el “pecero” Jorge Semprún.

5.- FINAL.

5.- FINAL.

En su día, cuando se estreno Calle

Mayor algunos dijeron que era una película vieja. Probablemente bastantes

de los que lo dijeron pensaban en otras cosas distintas al valor cinematográfico

de la película, pues vista hoy se mantiene joven y sorprendentemente en ella se

pueden reconocer diversas innovaciones estéticas y narrativas que hablan bien a

las claras de la verdadera valía de Bardem.

Así, encontramos una descripción brillante

del lugar, la unión sin estridencias de la narración de los hechos tanto con

la metáfora que se vislumbra detrás de lo contado como en aquellas otras que

se encuentran apuntillando algunos momentos: la lluvia, la lámpara que se

enciende y apaga en el casino, Isabel mirándose en el espejo o su marcha final

a casa bajo la lluvia, los planos tomado en picado o ladeados... Son

interesantes como forma de unión de escenas el enlace de algunas de ellas por

medio de unas palabras o unas acciones, como ocurre al principio. A Bardem, lo

cual es importante para conseguir que el actor pueda vivir más intensamente los

momentos, le gusta rodar en planos bastante largos como ocurre en secuencias tan

bien construidas, y de gran valor interpretativo, como la del casino, la de la

Iglesia, la prueba de los trajes o la declaración de “amor” en medio de la

procesión... Por el contrario los planos rebuscados no están igual de

conseguidos. Resultan demasiado forzados en su rebuscamiento formal. Dos

momentos son claros en este aspecto: los rostros de las mujeres en la procesión

o parte de la secuencia final en la estación...

Resultan muy positivos los diversos actores

secundarios (no se puede decir lo mismo del personaje de Juan) que encarnan a la

perfección claros prototipos de la sociedad española: los amigos de Juan

(excelente Manuel Alexandre, Luis Peña...), la madre o la criada de Isabel, las

gentes que pasean por la Calle Mayor (el cierre de la secuencia del domingo

cuando la calle empieza a quedar vacía parece haber servido de recuerdo en el

acabado de una de las cartas de Nueve

cartas a Berta, 1963, de Basilio Martín Patino)...

También hay que destacar algo que en el cine

español de entonces no se cuidaba, como es la utilización de la banda sonora:

el ruido de las gotas de lluvia cayendo, en el comienzo del tejado; el sonido de

la campana de la catedral o del reloj y sobre todo dos momentos muy conseguidos

como son la utilización del cántico de “Dios te salve Maria” después

de haber recibido Isabel la (falsa) señal de amor en la escena de la procesión

o el sonido del piano (como contrapunto de la propia Isabel) en su visita al

casino...

También hay que destacar algo que en el cine

español de entonces no se cuidaba, como es la utilización de la banda sonora:

el ruido de las gotas de lluvia cayendo, en el comienzo del tejado; el sonido de

la campana de la catedral o del reloj y sobre todo dos momentos muy conseguidos

como son la utilización del cántico de “Dios te salve Maria” después

de haber recibido Isabel la (falsa) señal de amor en la escena de la procesión

o el sonido del piano (como contrapunto de la propia Isabel) en su visita al

casino...

Película que hoy, casi ya a cincuenta años de su realización, se muestra como una moderna e imperecedera propuesta crítica sobre la realidad de un España demasiado negra, cerrada al mundo por la orden suprema de un padre represor encarnado en la figura de un indolente dictador. Tendrán que pasar aún varios años hasta que España empiece a moverse y a pensar los españoles que el mundo es algo más que una prisión.