|

La violencia a debate |

|

|

El

cine, ciertamente, es uno de los principales servidores de violencia. Pero

debemos hacer ante todo una distinción sobre el tipo de violencia que se

representa. Dejando al margen los diferentes grados en qué esta se puede

mostrar, cabe establecer dos grupos en función de su utilidad: por un

lado tenemos aquellos productos que hacen de la violencia –más o menos

extrema– un espectáculo desvinculado de cuestiones morales o éticas.

Representan la mayoría de la producción, y van dirigidas a un público

–mayoritariamente joven– capaz de soportar grandes dosis de violencia

y que, de hecho, está ávido de estas. El efecto buscado puede ser el

miedo complaciente (sería la característica de películas de terror

adolescente tipo Scream

–1996–), o directamente la hilaridad (caso de Pulp fiction –1994–). La clave es la banalización de los actos

violentos por medio de la forma en que estos son presentados, ya sea a

través de su excesividad El

otro tipo nació paralelamente al incremento de la violencia en el cine, y

su objetivo no es otro que el de criticar esta violencia del audiovisual y

en general la que se inscribe en la sociedad, y demostrar cómo ambos fenómenos

se afectan mutuamente. Películas como La

naranja mecánica (A clockwork

orange, 1971) o Funny games

(1997), por citar dos ejemplos distanciados en el tiempo, han intentado,

con más o menos acierto, dar un toque de atención a la población sobre

el tipo de productos que consumen y la sociedad que construyen. El tipo de

violencia que muestran estas películas quiere ser verdaderamente

impactante e incómoda para el espectador. Lejos del placer que

proporcionan los filmes anteriormente mencionados, éstas suponen un duro

golpe para el público que se siente incomprensiblemente mal a pesar de su

segura posición al otro lado de la pantalla. Pero

últimamente ha nacido un tercer grupo que no es sino una perversión de

este segundo. Se trata de películas que, con la excusa de querer ser una

crítica a la violencia, hacen un uso completamente gratuito de ella con

fines espectaculares. Ciertamente la frontera está muy desdibujada y es fácil

atravesarla sin proponérselo. No porque sí películas como las de

Kubrick o Haneke han sido criticadas por conseguir un efecto contrario al

supuestamente deseado, así como tantas otras, víctimas de la heterogénea

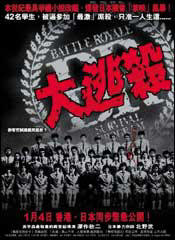

sensibilidad de sus receptores. De todos modos me atrevo a decir que Battle Royale, la Pero

vayamos por partes. La historia del filme –en el cual podemos encontrar

fáciles reminiscencias de El señor

de las moscas de William Golding, El

malvado Zaroff (The most

dangerous game, 1932) y el concurso de televisión Supervivientes–

trata sobre un imaginario Japón en que los índices de violencia han

llegado a tal extremo que el gobierno decide tomar medidas drásticas. Su

solución consiste en llevar a un grupo de estudiantes –escogidos cada

vez por sorteo imparcial– a una isla desierta para que se maten entre

ellos hasta que sólo quede uno (que gana el juego y salva la vida). El

tono generalmente dramático de la historia tiene un cierto regusto a

comedia negra que pretende ironizar con las situaciones para mostrar su

estupidez. El absurdo de la violencia que se sucede en los actos de los

personajes se ve reforzada por la descontextualización total de los

sucesos: nada sabemos de lo que ocurre fuera de la isla, de las reacciones

de los padres de los chicos y de la sociedad en general; y, además, el

plan del gobierno no parece tener mucho sentido, ya que teniendo en cuenta

que los hechos de la isla no llegan a la opinión pública (no se

retransmite por televisión, los alumnos de las escuelas no saben a los

que se exponen), y que el ganador puede resultar ser el individuo más

violento y malvado, ¿cómo se supone que puede servir de escarmiento a la

población? Este segundo punto es un nuevo elemento de crítica, y

entronca con el discurso de otra película, la ya nombrada La

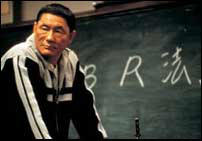

naranja mecánica, Ciertamente

el planteamiento de la película es impactante, reforzado por el tono

oscuro que lo preside, alejándose de esta forma de los clásicos

productos de "terror teen" americanos (a lo que contribuye la

ausencia de elementos eróticos). Tampoco le faltan, como vemos elementos

de crítica que podrían constituir un discurso interesante. El problema

reside en el tratamiento de la violencia. Lejos de incomodar al espectador

haciéndole reflexionar sobre los actos de crueldad gratuitos que

contempla, le ofrece una colección de sangre que se derrama como si

surgiera de un aspersor, cabezas cortadas y duelos con ametralladoras, que

por su excesividad y estilización poco realista se convierten en puro

espectáculo de acción. El hecho de que sean jóvenes de quince años

quienes realicen semejantes actos brutales no ayuda a endurecer la imágenes,

puesto que estos se comportan como verdaderos profesionales del hampa o el

espionaje internacional tipo James Bond. Todo ello unido al aspecto de los

protagonistas, de reminiscencias manga

-como todo en general-, provoca que la atención se desvíe de cualquier

discurso crítico y vaya por los más sencillos derroteros del puro espectáculo

pornográfico. Cuando apareció el programa Gran hermano se quiso vender como un experimento sociológico, pero a la postre, y vistos los elementos que conformaban el show se demostró la falacia. En Battle Royale la efectividad de su supuesto ataque contra la violencia es equivalente al resultado que obtendrá el ficticio gobierno japonés de la propia película con sus medidas sin sentido. Jordi

Codó

|

BATTLE ROYALE Título

Original:

|

|

|

|

|

Los

productos audiovisuales cada vez están más y más basados en la

violencia. Entre estos destacan los telenoticias, auténticos templos de

la pornografía, en donde se pueden encontrar las imágenes más

terribles, no sólo por su contenido en si, sino por su crudo realismo

(paradójicamente nunca se les culpa de los actos violentos de ciertos

miembros de la población, y la responsailidad se suele dirigir hacia los

videojuegos o el cine). El resultado, se suele decir, es una sociedad más

violenta; pero más bien habría que hablar de una sociedad más

insensibilizada ante la violencia. La enorme accesibilidad de los medios y

el alto contenido en violencia de estos, hacen que convivamos

constantemente con imágenes grotescas de crueldad extrema que a la larga

terminan por dejar de impresionarnos, de la misma forma que el saborear

una delicia a todas horas provoca que acabemos perdiendo el gusto por

ella.

Los

productos audiovisuales cada vez están más y más basados en la

violencia. Entre estos destacan los telenoticias, auténticos templos de

la pornografía, en donde se pueden encontrar las imágenes más

terribles, no sólo por su contenido en si, sino por su crudo realismo

(paradójicamente nunca se les culpa de los actos violentos de ciertos

miembros de la población, y la responsailidad se suele dirigir hacia los

videojuegos o el cine). El resultado, se suele decir, es una sociedad más

violenta; pero más bien habría que hablar de una sociedad más

insensibilizada ante la violencia. La enorme accesibilidad de los medios y

el alto contenido en violencia de estos, hacen que convivamos

constantemente con imágenes grotescas de crueldad extrema que a la larga

terminan por dejar de impresionarnos, de la misma forma que el saborear

una delicia a todas horas provoca que acabemos perdiendo el gusto por

ella. inversemblante

o del distanciamiento con los personajes acompañado de una cierta

complicidad entre el autor y el espectador.

inversemblante

o del distanciamiento con los personajes acompañado de una cierta

complicidad entre el autor y el espectador. obra

que nos ocupa, se enmarca dentro de este grupo, que podríamos considerar

como una tomadura de pelo.

obra

que nos ocupa, se enmarca dentro de este grupo, que podríamos considerar

como una tomadura de pelo. donde

se nos dice que el Estado sólo sabe responder a la violencia con más

violencia, creando así un círculo vicioso imposible de romper.

donde

se nos dice que el Estado sólo sabe responder a la violencia con más

violencia, creando así un círculo vicioso imposible de romper.