CÓDIGO HANEKE

Por Josep Carles Romaguera

Nacido

en Munich en 1942, Michael Haneke se ha erigido en uno de las figuras mayúsculas

dentro del panorama cinematográfico mundial. Este año que hemos clausurado nos

ha ofrecido la oportunidad de gozar de dos obras magníficas dirigidas por el

director alemán: Código desconocido

y La pianista. Ambas han consagrado a

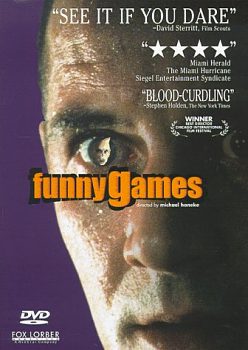

un cineasta que ya dejó estupefacto a todos aquellos que, inocentemente, se

dispusieron a presenciar la contundente Funny

games, y que, ya anteriormente, entre los que por desgracia no me encuentro,

noqueó a todos los que en la edición del Festival Fantástico de Sitges de

1994 asistieron a la proyección de 71 fragmentos de una cronología del azar, en la que, según cuentan

los asistentes, Haneke se atrevía a introducir un inquietante y perturbador

plano fijo de tres minutos de una partida de ping-pong. Sin embargo, creo que

hay que señalar que la obra del cineasta alemán se puede ver perjudicada por

una serie de juicios y valoraciones que, si bien en parte pueden resultar lógicos,

son derivados de lecturas simplistas y muy parciales, dirigidas, tan solo, ha

difundir una imagen de Haneke como cineasta provocador, creador de imágenes muy

impactantes. El otro día, por ejemplo, leía una noticia en la que se decía

que, en Madrid, la proyección de La

pianista había provocado mareos y desmayos en varias decenas de

espectadores, que no habían podido soportar la escena en que la protagonista se

provocaba diversas mutilaciones en su órgano sexual. Cabe explicar, para

aquellos que no hayan visto la escena, que en ningún momento se ve explícitamente

la acción del corte, sino que este queda encubierto por el albornoz y la posición

de las piernas de Isabelle Huppert.

Nacido

en Munich en 1942, Michael Haneke se ha erigido en uno de las figuras mayúsculas

dentro del panorama cinematográfico mundial. Este año que hemos clausurado nos

ha ofrecido la oportunidad de gozar de dos obras magníficas dirigidas por el

director alemán: Código desconocido

y La pianista. Ambas han consagrado a

un cineasta que ya dejó estupefacto a todos aquellos que, inocentemente, se

dispusieron a presenciar la contundente Funny

games, y que, ya anteriormente, entre los que por desgracia no me encuentro,

noqueó a todos los que en la edición del Festival Fantástico de Sitges de

1994 asistieron a la proyección de 71 fragmentos de una cronología del azar, en la que, según cuentan

los asistentes, Haneke se atrevía a introducir un inquietante y perturbador

plano fijo de tres minutos de una partida de ping-pong. Sin embargo, creo que

hay que señalar que la obra del cineasta alemán se puede ver perjudicada por

una serie de juicios y valoraciones que, si bien en parte pueden resultar lógicos,

son derivados de lecturas simplistas y muy parciales, dirigidas, tan solo, ha

difundir una imagen de Haneke como cineasta provocador, creador de imágenes muy

impactantes. El otro día, por ejemplo, leía una noticia en la que se decía

que, en Madrid, la proyección de La

pianista había provocado mareos y desmayos en varias decenas de

espectadores, que no habían podido soportar la escena en que la protagonista se

provocaba diversas mutilaciones en su órgano sexual. Cabe explicar, para

aquellos que no hayan visto la escena, que en ningún momento se ve explícitamente

la acción del corte, sino que este queda encubierto por el albornoz y la posición

de las piernas de Isabelle Huppert.

De todas formas, no voy a ser yo quien niegue que Haneke es un cineasta provocador, porque, efectivamente lo es. Lo que ocurre es que tampoco se trata de un cineasta gratuito, que utilice situaciones violentas, en muchos casos desagradables y llevadas al límite de lo soportable, para hacer espectáculo de ellas, o para impactar en las capas más susceptibles de la sensibilidad humana. La provocación de Haneke resulta hiriente, provoca verdadero dolor emocional, en primer lugar, y, lo más importante, atenta directamente a la conciencia del espectador, quien, seguramente, no podrá olvidarse ya del hecho de haber visto una película del director bávaro. Comprendo, en cambio, que algunos puedan ver cierto exhibicionismo en Haneke, cierta tendencia a demostrarle al espectador la efectividad de los mecanismos de su discurso, para luego recrearse en ello. Cuestión esta que a mi también me ha planteado algún que otro conflicto, alguna pequeña duda, posteriormente disipada ante la efectiva contundencia de sus películas y su coherente y rigurosa concepción del cine.

Considero que el ejemplo más claro que puede confirmar todo lo dicho sería su penúltima película, Código desconocido, en la que su punto de partida no tiene nada que ver con el de Funny games, donde a partir de la escenificación de un macabro y arbitrario juego de rol, organizado por dos jóvenes de apariencia amable, se elaboraba un complejo discurso alrededor de los límites de la representación de la violencia y de la postura del espectador frente el lenguaje audiovisual. Las diferencias respecto a La pianista también son evidentes, ya que, mientras en su última película, Haneke centra su atención en su personaje principal, Erika, una mujer en cuyo interior conviven lo más sublime y lo más sórdido, lo más excelso y lo más abyecto, en Código desconocido se parte, como indica un explícito subtítulo, del relato incompleto de diversos viajes, protagonizados por distintos personajes que en algún momento, por azar, se cruzan. Para que el lector se haga una idea, podríamos decir que Funny games se adentra más por terrenos metalingüísticos y que La pianista se aproxima a la perturbadora y dolorosa experiencia de una mujer, demostrando que Haneke es capaz de elaborar complejos y sugerentes personajes, mientras que Código desconocido ofrece al espectador una lectura sociológica, de la cual no están exentas las dos anteriores, además de poner de manifiesto, en un segundo nivel de lectura más profundo, algunas cuestiones cinematográficas que el director se planteó y que rigen la propia puesta en escena de la película.

El inicio del

film resulta muy significativo por lo que se refiere a la visión de la sociedad

que pretende darnos el director de El

video de Benny. En la pantalla aparece una niña sordomuda, perteneciente a

la escuela de música donde trabaja uno de los personajes de la película, que

realiza una serie de gestos, que sus compañeros no consiguen descifrar. Esta

situación, según veremos a lo largo del metraje, constituye, en definitiva,

una concisa, pero desoladora, metáfora de la sociedad contemporánea, en la que

impera la incomunicación, las distancias entre las personas, en la que cada

uno, y de ahí el título de la película, parece usar un lenguaje (o código)

personal y distinto al del otro. A continuación de la escena que abre la película,

nos trasladamos a las calles de París donde conoceremos, a través de un

espectacular plano secuencia, a algunos de los protagonistas de esos relatos

incompletos, y a los que Haneke decide seguir para ofrecernos pequeñas dosis de

información sobre sus vidas. Así pues, el espectador seguirá los pasos de

Anne (magnífica Juliette Binoche), una mujer que aspira a triunfar como actriz

de cine, Georges, su marido, fotógrafo de guerra, que pasa largas temporadas

ausentes, Jean, el hermano menor de Georges, que escapa de casa porque no quiere

cumplir los deseos de su padre de continuar con la granja familiar, Maria, una

inmigrante rumana que mendiga por las calles de la ciudad para mandar dinero a

su familia y que es deportada, y Amadou, un joven de origen africano que trabaja

como educador musical en una escuela para sordomudos.

El inicio del

film resulta muy significativo por lo que se refiere a la visión de la sociedad

que pretende darnos el director de El

video de Benny. En la pantalla aparece una niña sordomuda, perteneciente a

la escuela de música donde trabaja uno de los personajes de la película, que

realiza una serie de gestos, que sus compañeros no consiguen descifrar. Esta

situación, según veremos a lo largo del metraje, constituye, en definitiva,

una concisa, pero desoladora, metáfora de la sociedad contemporánea, en la que

impera la incomunicación, las distancias entre las personas, en la que cada

uno, y de ahí el título de la película, parece usar un lenguaje (o código)

personal y distinto al del otro. A continuación de la escena que abre la película,

nos trasladamos a las calles de París donde conoceremos, a través de un

espectacular plano secuencia, a algunos de los protagonistas de esos relatos

incompletos, y a los que Haneke decide seguir para ofrecernos pequeñas dosis de

información sobre sus vidas. Así pues, el espectador seguirá los pasos de

Anne (magnífica Juliette Binoche), una mujer que aspira a triunfar como actriz

de cine, Georges, su marido, fotógrafo de guerra, que pasa largas temporadas

ausentes, Jean, el hermano menor de Georges, que escapa de casa porque no quiere

cumplir los deseos de su padre de continuar con la granja familiar, Maria, una

inmigrante rumana que mendiga por las calles de la ciudad para mandar dinero a

su familia y que es deportada, y Amadou, un joven de origen africano que trabaja

como educador musical en una escuela para sordomudos.

La historia de cada uno de los personaje citados servirá para que Haneke lance una dura y contundente crítica a la sociedad actual, evidenciando que entre nosotros anidan comportamientos intolerantes y xenófobos. Código desconocido nos descubre que el hombre del nuevo siglo sigue arrastrando las mismas lacras que lo han caracterizado desde sus orígenes y que conceptos como el de civilización no son más que etiquetas de camuflaje o simples utopías que hoy, post 11 de septiembre, parecen más inalcanzables que nunca. En este sentido, las conclusiones de la película son desoladoras, tremendamente pesimistas, como ya es habitual en la filmografía de Haneke. Un ejemplo claro sería el paralelismo que el director alemán traza, a través de Georges, entre la guerra de Kosovo y la sociedad de París, al mostrar, en dos momentos puntuales de la historia, una serie de fotografías tomadas por el personaje. En el primer momento se trata de unas imágenes de la guerra de los Balcanes, y en el segundo momento son unos primeros planos de la gente que viaja en el metro parisiense. De esta manera, se relacionan dos situaciones que, alejadas por la distancia, tiene en común el formar parte de un mismo estado de las cosas, provocado por la barbarie humana. Haneke viene a decirnos que mientras en Kosovo hay una guerra, conocida por todos a través de los mass media, en las capitales europeas, seres anónimos, a los que el mundo da la espalda, libran batallas cotidianas contra la indiferencia, la miseria, el racismo, etc.

Coherente, y soberbia, resulta la conclusión de la película por parte de Haneke. Se trata de tres planos secuencia y un epílogo, que rima con el prólogo inicial, acompañados por unos ritmos tribales, procedentes de la escuela de música para sordomudos, que al impedirnos oír los diálogos pone de manifiesto la falta de entendimiento y el primitivismo de nuestra sociedad. En el primer plano secuencia, aparece la inmigrante ilegal Marie dispuesta a mendigar en la misma esquina de siempre, en este caso ocupada por otra mendiga, por lo que decide ubicarse en otra zona de la calle, de la cual es echada por un hombre, quien parece indicarle que allí no puede pedir limosna porque ya está la otra mujer. Demostración, pues, evidente de que en nuestra sociedad la ruindad y el negocio mafioso se apoderan de todas las esferas. A continuación, tenemos a Anne que entra en su apartamento, después de pasar por la calle donde se situaba Marie. Después, en el último plano secuencia, llega Georges quien al intentar entrar en casa no puede porque Marie ha cambiado el código de la entrada, un código que resulta desconocido. Finalmente, la última imagen nos muestra a un niño sordomudo que se dirige al espectador -en este caso Haneke no introduce un contraplano de sus compañeros como sucedía en el prólogo- el cual no puede descifrar lo que se le está diciendo porque no conoce el código utilizado. La conclusión del director de Funny games parece seguir una doble vertiente. Por un lado, evidencia la falta de comunicación y de entendimiento entre los seres humano, y, por otro, es posible que nos esté diciendo que, tal vez, deberíamos, empezar desde el principio, por la gestualización, ya que parece ser que todavía no estamos preparados para usar el lenguaje natural humano.

Sin embargo, Código desconocido, plantea, como señalaba al principio, una serie de cuestiones que se salen de la reflexión sociológica y que se adentra en los complejos terrenos de la cavilación metalingüística. En una carta de Michael Haneke dirigida a su productor Marin Karmitz, el director le comentaba que en la película, además de toda una serie de temas evidentes, y tratados en este artículo, se planteaba una serie de preguntas que consideraba claves a la hora de pensar en la forma de contar la historia y que, en definitiva, se convertían en los puntos de partida sobre los que confeccionar la propia puesta en escena. Como indicaba anteriormente, Código desconocido está estructurada en torno a una serie de relatos incompletos, inconclusos, que ofrecen al espectador una lectura abierta, es decir, la posibilidad de participar activamente en la historia que se está contando. Esta parcelación de las historias responde al hecho de que Haneke se cuestione si la fragmentación debe ser el correspondiente estético a nuestra limitada e incompleta percepción de las cosas. Pero no es este el único planteamiento que se hace el cineasta alemán, sino que, a partir de aquí, surgen otra serie de preguntas como: ¿Puede el montaje aparentar la percepción de la totalidad?, ¿Existe la certeza de que la realidad puede ser representada?, ¿La suma de todo lo oído y visto podemos afirmar que sea la verdad?, ¿Es más preciso, igual o menos, lo que a parece en pantalla que lo que queda fuera del encuadre?, etc. Toda una serie de cuestiones para las que Haneke no nos da respuesta, pero que, en los tiempos que corren, resultan necesarias y pertinentes para poder descifrar y poder entender un código, el cinematográfico, que, un siglo después, todavía resulta desconocido.