|

UNA HISTORIA (rota) DE SILENCIOS (de entonces) Por Mr. Arkadin

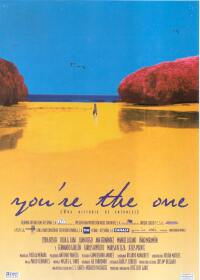

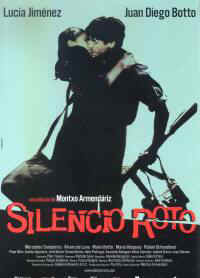

Mientras a ciertos artistas se les perdona lo que son por lo que hacen, a otros se les canta siempre las cuarenta... en bastos debido a los vaivenes de su vida “pública”. ¿Por qué esa disparidad de criterio? Simplemente porque al ser humanos tenemos nuestras fobias. Ellas nos ciegan frente a algo que probablemente tiene valor. En este artículo voy a plantear esta disparidad de criterio, aludiendo a dos películas españolas, bastante más parecidas de lo que parecen, debidas a dos realizadores muy diferentes: You´re the one (Una historia de entonces) de José Luis Garci y Silencio roto de Montxo Armendáriz.. Esa crítica llamada de izquierdas (¿existe esa rara “nominación” entre gente agazapada ante intereses comercialistas?) arremetió, como era de suponer, contra el filme de Garci y ensalzó la última película de Armendáriz, algo también previsto, pero, en general, lo hizo basándose en datos ajenos a lo que ofrecen y expresan ambas obras. Naturalmente se considera que Garci se encuentra vendido al poder mientras que Armendáriz sigue siendo un artista “comprometido”. Independientemente de la verdad (siempre sujeta a error) de esos decires, ni la peli de Garci es tan mala ni la de Armendáriz tan buena. Incluso, si asistiéramos a una velada pugilística el filme de Garci ganaría ampliamente al de Armendáriz. Y vaya por delante que no soy ningún entusiasta de la obra de Garci. No me interesa su cinefilia, su afán de imitar modelos clásicos norteamericanos. Eso sí, admiro su afán por realizar un cine a contracorriente, por hacer películas cada vez más impecables profesionalmente (sonido en sus diversas facetas, dirección de actores, cuidada ambientación...), aunque a veces envueltas en su sentido demasiado anticuado (diálogos muy elaborados pero falsos, haciendo bueno el dicho de que nadie habla en la realidad como en las películas... americanas). Se trata, en fin, de un realizador hábil que conoce lo que es el “cine” y sabe rodearse de excelentes técnicos. Me gustaron cosas de Asignatura pendiente, Sesión continua, El abuelo... y sobre todo el primer Crack, cuyo prólogo era magnífico. You’re the one, su última película habla, en magnifico –e indiscutible- blanco y negro, de la guerra civil española. Para ello, utiliza como dominante de la acción la historia de unas mujeres que quieren encontrar el presente a fuerza de olvidar el pasado. En la película hay una historia llena de silencios: la de dos, mejor tres, mujeres. Aparece también un niño que intenta aprender a vivir. Y unos personajes que se preguntan qué narices hacen en ese pueblo asturiano. No comprenden lo que pasa a su alrededor o los cambios que han tenido lugar, aunque quizás tampoco comprendieron lo que ocurrió antes, y antes de antes; ejemplo de ellos es el cura. O piensan en otros tiempos que expresaban una cultura que ahora se ve ahogada; por ejemplo, el maestro. Esperanza frente a desesperanza, color enfrentado a negrura, cultura a incultura, diálogo a silencio... El dominio, en definitiva, de unos sobre otros: los guardias civiles silenciosos también, pero siempre vigilando lo que ocurre, lo que se dice (observan la proyección, por ejemplo, desde la puerta del bar) o el alcalde que dictaminará la última palabra incluso en la Iglesia. Al fondo, y reflejándose en los rostros, los ecos, aún, de la guerra: unos maquis que no se ven pero que se sienten por los tiros que se escuchan a lo lejos, los ladridos de los perros, las lagrimas solitarias, la “explosión” de una mujer en el bar, unas miradas perdidas, un niño que observa, un cura que se emborracha, un maestro que trata de ser fiel a un ayer... Unas historias de unas personas que habitan un pueblo cualquiera del norte de España, con su escuela, su iglesia, su casa solariega (la de la “señora” que probablemente ha “confundido” sus ideas o ideales). Ni en las calles de ese lugar, ni en las casas nadie habla de la guerra aún cercana. ¿Una mentira? Así, ha sido catalogada por numerosas críticas (?), pero era la realidad de aquella España de los años cuarenta. La guerra se “explicaba” por los miedos, los sobrentendidos, las palabras obtusas pero nunca por concreciones, por llamar a las cosas por su nombre. Los niños de la posguerra aprendimos mucho de aquellos silencios que nos iban llenando el cuerpo de miedos, hasta pegárnoslo de tal manera que era casi imposible despegarlo. En estas descripciones la película de Garci es más honesta y sensata que la de Armendáriz. Bien es verdad que You’re the one no es un filme redondo, ni siquiera excepcional. Para serlo le sobran muchas cosas: la inclusión del personaje de los padres de Lydia Bosch, el sorprendente disloque final del guión con la llegada al pueblo del amigo del amor de Lydia, portador de una carta de aquél, diálogos demasiado “espesos”, prefabricados, incluso teatrales o recitativos (aunque bien dichos, de forma que pueden ser escuchados sin dificultad: un lujo en el cine español actual)... Junto a esos errores e, incluso, baches de ritmo, hay muchos aciertos: la fotografía que da el sentido de aquel tiempo (oscura, con una pátina de tiempo pasado...), la excelente interpretación (extraordinarias Julia Gutiérrez Caba –dando vida a uno de los personajes más admirables del filme-, Ana Fernández, y, sobre todo, Lydia Bosch, sin olvidar a Iñaki Miramón o al niño Manuel Lozano), la dificultad para hacer “veraces” escenas al borde del ridículo (la lectura que hace Lydia de la carta, algunas conversaciones entre Lydia y el maestro, la conversación –casi monólogo- de Julia G. Caba en la playa, siempre fumando sus puros...), y lo magnifico de algunas secuencias, en especial el descubrimiento de la opera por parte del niño (rodado además con un extraordinario movimiento de cámara), la despedida de Lydia (con el detalle de la carta que deja el pequeño), la representación teatral de la Navidad, la conversación –mientras se acuestan-de madre e hijo... Los silencios de los personajes de Garci son elocuentes mientras que los de Armendáriz son, por inverosímiles y equivocados, fraudulentos. Lo

más curioso (y nadie lo ha dicho) es que las películas de ambos son muy

parecidas en planteamiento.

En ambas se habla de un pueblo en los momentos posteriores a la guerra

civil, donde en los montes hay maquis familiares de los habitantes del

pueblo. También la historia es contada a través de mujeres. En las dos

una mujer llega al pueblo al principio, y al final, lógicamente, tiene

lugar su marcha. Hay, igualmente, un niño que aprende a vivir. Incluso

salen guardias civiles, mandamases y se siente el miedo en los habitantes

de ambos pueblos, desde los que se escuchan los tiros y se temen las

batidas de la Guardia Civil. Hay, en los dos títulos, discrepancias narrativas y estéticas, incluso se plantea una “visión” diferentes sobre la manera de encarar ambas poblaciones. Más real es, sin duda, la visión de Garci. Es increíble un pueblo, posterior a la guerra civil, en el que, no haya más que un niño... Armendáriz así lo presenta. Jóvenes es difícil que existieran en las poblaciones, pero niños sí había (hoy no, por supuesto). Tampoco es presumible ver un pueblo donde los habitantes, en general, independiente de la época del año que se muestre, no tienen otra ocupación que la de pasear. Y no digamos del escaso peso (apenas entrevisto) que el realizador concede a la presencia del sacerdote (cuando era una de las fuerzas vivas y dirigentes en aquellos momentos). Podemos pasar por alto la presencia del alcalde, ya que se presume que es –aunque no se diga- el mandamás del pueblo, paralítico, tío de la protagonista...

Resulta muy forzada la presencia de la mujer del sargento (humano, no faltaba más) de la Guardia Civil, un reflejo de la propia protagonista, y cuyo marido debe morir, al igual que la pareja de la protagonista (algo que entra solamente dentro de la lógica del director). Lo abierto de la delación final (aunque sobrentendido) entraría más de lleno en la lectura de la película como un reflejo (tal como se ha dicho antes) del hoy y de ciertas circunstancias que padecemos, que de una historia de “entonces”. Los

símbolos que la película utiliza me parecen exagerados al máximo. Citaré

el nacimiento de la niña como reflejo de esperanza (¿quizás represente

a una nueva y joven España?), el niño que se apresta a odiar (repetición

de los actos de otros) o el más ingenuo de todos (inexplicable en un

director de la talla de Armendáriz): el arco iris que vemos formarse al

final mientras la protagonista se va del pueblo (nueva insistencia en el

mañana, en el cambio, en el vislumbrar la esperanza en el futuro). Hay escenas mal resueltas, como la del aceite de ricino (¿acaso salida de la brillantez del Amarcord de Fellini?) o el primer encuentro de la pareja en la montaña. Pero, además, existe sobre todo un error de bulto: la estética que el director aplica al filme. ¿Cómo es posible que una historia tan “oscura” como la narrada sea rodada por medio de una foto de impecable y bella factura? ¿Cómo las imágenes tan cuidadas pueden tratar de reflejar el ambiente opresivo en el que se vive? Una fotografía que en si traiciona todo el sentido de la historia. No sé la razón, pero en más de un momento de la proyección, me vino a la memoria la equivocada Tierra y libertad de Ken Loach. Tanto en una como en otra la idea queda comida por el erróneo planteamiento narrativo y formal al que ambos realizadores someten a sus películas. You’re the one pertenece a la mala cosecha del cine español de los 2000. Por eso es lamentable su mala acogida por cierta parte de la crítica. Un año en el que solamente hubo una obra destacable y algunas –muy pocas- interesantes, entre ellas hay que citar sin duda la de Garci (y que, incluso, incluí sin el mayor reparo entre los mejores estrenos del pasado año). La de Armendáriz pertenece a la cosecha del 2001 del cine español. Por lo que llevamos visto hasta ahora promete ser peor que la del año anterior. Vamos progresando. Como alguno se quedará con las ganas de saber cual es –para mí- la película más notable del 2000 en el cine español, pasaré a decirlo. Y lo hago con retraso, ya que no había tenido ocasión de verla hasta hace unos días. Se trata de Leo de José Luis Borau. Un ejemplo prodigioso de hablar del hoy (la mentira, la basura en la que vivimos, la manipulación...) desde la sugerencia y la metáfora integrada en la historia (los camiones que recogen basura, los submundos casi oníricos en los que viven los personajes...). Una lección de cine que tampoco parece haber sido comprendida por muchos críticos, y que es una de las grandes obras de José Luis Borau junto a aquella, ya perdida en el tiempo, Hay que matar a B... Leo, You’re the one y El bola son los tres mejores títulos españoles del año 2000. Y también una pequeña sorpresa, la primera película de Córdoba Aunque tú no lo sepas.

|

Se

confunde muchas veces la persona con el cineasta, aunque las

Se

confunde muchas veces la persona con el cineasta, aunque las Por

supuesto que Silencio roto es

fiel a la forma de hacer de su director, incluso toma algunas referencias

temporales ya utilizadas en otros filmes: el paso del tiempo dado por el

giro de la rueda de la bicicleta es idéntico al giro del aro en Tasio. El punto de vista de un personaje (al igual que hiciese en la

acertada Secretos del corazón)

es el centro sobre el que gravita la narración, en este caso la chica que

llega. Su mirada intenta ser la receptora de toda una realidad que la

envuelve y desconoce Lo que ocurre es que la forma de mostrarse ese cambio

o sentido es erróneo desde la propia narratividad de la historia: ¿cómo

admitir el paso continuado y sin problemas de la mujer del pueblo a las

montañas?... Además, en muchos momentos parecemos asistir a una típica

película de buenos y malos (que siempre suelen ser malísimos, reflejándose

su malignidad de forma muy primaria: actitudes, rostro....) con el

consiguiente y peligroso maniqueísmo, también presente en los propios

maquis. Hecho este último que implicaría una lectura actual de la película,

presentando no sólo la disparidad de criterios de la izquierda, sino la

necesidad o no de una lucha armada como forma de lograr la “libertad”

del pueblo. Habría que preguntarse, en este sentido, hacia donde

realmente parece desplazarse (desde el hoy) el sentido o sin sentido del,

hasta el momento, último filme de Armendáriz.

Por

supuesto que Silencio roto es

fiel a la forma de hacer de su director, incluso toma algunas referencias

temporales ya utilizadas en otros filmes: el paso del tiempo dado por el

giro de la rueda de la bicicleta es idéntico al giro del aro en Tasio. El punto de vista de un personaje (al igual que hiciese en la

acertada Secretos del corazón)

es el centro sobre el que gravita la narración, en este caso la chica que

llega. Su mirada intenta ser la receptora de toda una realidad que la

envuelve y desconoce Lo que ocurre es que la forma de mostrarse ese cambio

o sentido es erróneo desde la propia narratividad de la historia: ¿cómo

admitir el paso continuado y sin problemas de la mujer del pueblo a las

montañas?... Además, en muchos momentos parecemos asistir a una típica

película de buenos y malos (que siempre suelen ser malísimos, reflejándose

su malignidad de forma muy primaria: actitudes, rostro....) con el

consiguiente y peligroso maniqueísmo, también presente en los propios

maquis. Hecho este último que implicaría una lectura actual de la película,

presentando no sólo la disparidad de criterios de la izquierda, sino la

necesidad o no de una lucha armada como forma de lograr la “libertad”

del pueblo. Habría que preguntarse, en este sentido, hacia donde

realmente parece desplazarse (desde el hoy) el sentido o sin sentido del,

hasta el momento, último filme de Armendáriz.